иҙқзў§еҳүеҸ°йЈҺи·Ҝеҫ„еҸҳеҢ–еҸҠе…¶еҜ№жІҝжө·ең°еҢәйҳІзҒҫеҮҸзҒҫе·ҘдҪңзҡ„еҗҜзӨә

иҙқзў§еҳүеҸ°йЈҺдҪңдёәиҝ‘е№ҙжқҘеҪұе“ҚеҚҺеҚ—жІҝжө·ең°еҢәзҡ„йҮҚиҰҒзғӯеёҰж°”ж—Ӣд№ӢдёҖпјҢе…¶и·Ҝеҫ„еҸҳеҢ–еӨҚжқӮеӨҡеҸҳпјҢз»ҷжІҝжө·еҹҺеёӮзҡ„йҳІзҒҫеҮҸзҒҫдҪ“зі»еёҰжқҘдәҶе·ЁеӨ§иҖғйӘҢгҖӮжң¬ж–Үд»Ҙиҙқзў§еҳүеҸ°йЈҺи·Ҝеҫ„жј”еҸҳдёәж ёеҝғпјҢд»Һи·Ҝеҫ„еҸҳеҢ–зү№еҫҒгҖҒж°”иұЎйў„жөӢжҢ‘жҲҳгҖҒйҳІзҒҫеҮҸзҒҫеә”еҜ№гҖҒзӨҫдјҡжІ»зҗҶдёҺе…¬дј—еҸӮдёҺеӣӣдёӘж–№йқўеұ•ејҖзі»з»ҹеҲҶжһҗгҖӮж–Үз« ж—ЁеңЁжҸӯзӨәиҙқзў§еҳүеҸ°йЈҺзҡ„и·Ҝеҫ„规еҫӢеҸҠе…¶дёҚзЎ®е®ҡжҖ§еҜ№йҳІзҒҫдҪ“зі»е»әи®ҫзҡ„еҗҜзӨәпјҢйҖҡиҝҮжЎҲдҫӢеҲҶжһҗе’Ңз»ҸйӘҢжҖ»з»“пјҢжҸҗеҮәејәеҢ–йў„иӯҰжңәеҲ¶гҖҒе®Ңе–„еҹҺеёӮйҹ§жҖ§е»әи®ҫгҖҒжҸҗеҚҮе…¬дј—йҳІзҒҫж„ҸиҜҶзӯүеӨҡйЎ№е»әи®®гҖӮиҙқзў§еҳүеҸ°йЈҺзҡ„иҝҮзЁӢдёҚд»…жҳҜдёҖеңәиҮӘ然зҒҫе®ідәӢ件пјҢжӣҙжҳҜдёҖеңәеҜ№еҹҺеёӮйҳІзҒҫиғҪеҠӣгҖҒеә”жҖҘз®ЎзҗҶж°ҙе№іеҸҠе…¬дј—еҚҸеҗҢж„ҸиҜҶзҡ„з»јеҗҲиҖғйӘҢгҖӮйҖҡиҝҮеҜ№е…¶и·Ҝеҫ„еҸҳеҢ–еҸҠйҳІзҒҫз»ҸйӘҢзҡ„ж·ұе…Ҙеү–жһҗпјҢеҸҜд»ҘдёәжңӘжқҘзұ»дјјеҸ°йЈҺйҳІеҫЎжҸҗдҫӣеҸҜеҖҹйүҙзҡ„еҸӮиҖғпјҢжҺЁеҠЁжҲ‘еӣҪжІҝжө·ең°еҢәеңЁвҖңйў„йҳІвҖ”еә”еҜ№вҖ”жҒўеӨҚвҖқе…ЁиҝҮзЁӢдёӯеҪўжҲҗ科еӯҰгҖҒзі»з»ҹзҡ„йҳІзҒҫеҮҸзҒҫж–°ж јеұҖгҖӮ

1гҖҒиҙқзў§еҳүеҸ°йЈҺи·Ҝеҫ„еҸҳеҢ–зү№еҫҒеҲҶжһҗ

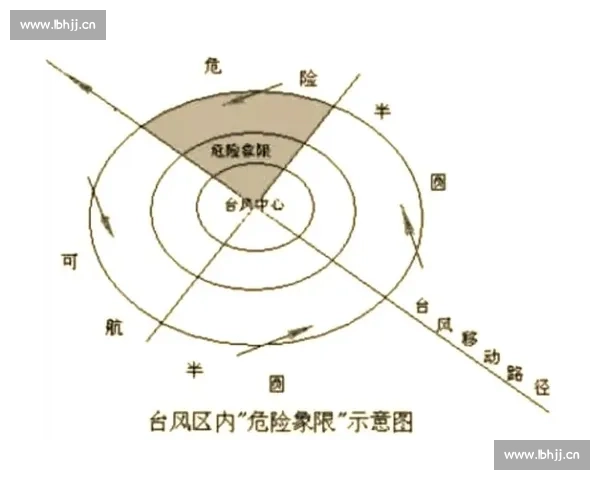

иҙқзў§еҳүеҸ°йЈҺз”ҹжҲҗдәҺеҚ—жө·жө·еҹҹпјҢеҲқжңҹејәеәҰиҫғејұпјҢдҪҶеңЁйқ иҝ‘зҸ жұҹеҸЈд»ҘеҚ—ж—¶иҝ…йҖҹеўһејәпјҢе…¶и·Ҝеҫ„иЎЁзҺ°еҮәжҳҺжҳҫзҡ„жӣІжҠҳжҖ§е’ҢдёҚзЁіе®ҡжҖ§гҖӮд»Һж°”иұЎзӣ‘жөӢж•°жҚ®жқҘзңӢпјҢиҙқзў§еҳүеӨҡж¬ЎеҮәзҺ°ж–№еҗ‘жјӮ移пјҢе…ҲеҒҸеҗ‘жө·еҚ—еІӣдёңеҢ—йғЁпјҢеҗҺеҸҲжҠҳеҗ‘е№ҝдёңиҘҝйғЁжІҝжө·пјҢи·Ҝеҫ„и·ЁеәҰеӨ§гҖҒеҸҳеҢ–йў‘з№ҒпјҢиҝҷз§Қзү№еҫҒдёәйҳІзҒҫеҶізӯ–еёҰжқҘдәҶжһҒеӨ§жҢ‘жҲҳгҖӮ

йҖ жҲҗиҙқзў§еҳүи·Ҝеҫ„еӨҡеҸҳзҡ„еҺҹеӣ пјҢдёҺеүҜзғӯеёҰй«ҳеҺӢзҡ„еј•еҜјж°”жөҒеҸҠеҚ—жө·жө·жё©еҸҳеҢ–еҜҶеҲҮзӣёе…ігҖӮеҪ“й«ҳеҺӢеҠҝеҠӣеҮҸејұж—¶пјҢеҸ°йЈҺеҸ—дҪҺеұӮж°”жөҒзүөеј•еҪұе“ҚпјҢе…¶и·Ҝеҫ„дјҡеҮәзҺ°еӣһж‘ҶжҲ–еҒҸжҠҳпјҢеҜјиҮҙйў„жөӢиҜҜе·®еўһеӨ§гҖӮж°”иұЎдё“家жҢҮеҮәпјҢиҙқзў§еҳүзҡ„иҝҷз§ҚвҖңеҫҳеҫҠејҸи·Ҝеҫ„вҖқжҳҜиҝ‘е№ҙжқҘеҚ—жө·еҸ°йЈҺдёӯиҫғдёәе…ёеһӢзҡ„еӨҚжқӮи·Ҝеҫ„жЁЎејҸгҖӮ

д»ҺзҒҫе®іеҪұе“Қзҡ„и§’еәҰзңӢпјҢиҙқзў§еҳүи·Ҝеҫ„зҡ„дёҚзЎ®е®ҡжҖ§еҠ еӨ§дәҶе№ҝдёңгҖҒе№ҝиҘҝгҖҒжө·еҚ—зӯүең°йҳІзҒҫе·ҘдҪңзҡ„еӨҚжқӮжҖ§гҖӮеӨҡдёӘжІҝжө·еҹҺеёӮдёҚеҫ—дёҚеӨҡж¬Ўи°ғж•ҙйҳІеҫЎйғЁзҪІпјҢиҝҷдёҚд»…иҖғйӘҢдәҶең°ж–№ж°”иұЎзӣ‘жөӢиғҪеҠӣпјҢд№ҹжЈҖйӘҢдәҶи·ЁеҢәеҹҹеә”жҖҘеҚҸдҪңжңәеҲ¶зҡ„зҒөжҙ»жҖ§гҖӮ

2гҖҒеҸ°йЈҺи·Ҝеҫ„йў„жөӢдёҺзӣ‘жөӢзҡ„жҢ‘жҲҳ

иҙқзў§еҳүеҸ°йЈҺжҡҙйңІеҮәеҪ“еүҚеҸ°йЈҺи·Ҝеҫ„йў„жөӢд»ҚеӯҳеңЁдёҖе®ҡеұҖйҷҗгҖӮиҷҪ然жҲ‘еӣҪеҚ«жҳҹйҒҘж„ҹдёҺж•°еҖјйў„жҠҘжЁЎеһӢдёҚж–ӯиҝӣжӯҘпјҢдҪҶеңЁеӨҚжқӮж°”жөҒзҺҜеўғдёӢд»Қйҡҫд»Ҙе®Ңе…ЁзІҫзЎ®ең°йў„жөӢеҸ°йЈҺзҡ„иө°еҗ‘гҖӮе°Өе…¶жҳҜеңЁеүҜй«ҳзҺҜжөҒдёҺеӯЈйЈҺдәӨдә’дҪңз”ЁжҳҺжҳҫзҡ„ж—¶ж®өпјҢи·Ҝеҫ„еҒҸе·®е®№жҳ“еҸ‘з”ҹпјҢз»ҷйҳІеҫЎжҢҮжҢҘйҖ жҲҗеӣ°жү°гҖӮ

й’ҲеҜ№иҙқзў§еҳүи·Ҝеҫ„зҡ„йў„жөӢиҝҮзЁӢпјҢж°”иұЎйғЁй—ЁжӣҫеӨҡж¬Ўдҝ®жӯЈйў„жҠҘзәҝпјҢиҝҷеҸҚжҳ еҮәеңЁе®һж—¶ж•°жҚ®жӣҙж–°гҖҒжЁЎеһӢи®Ўз®—зІҫеәҰе’ҢеӨҡжәҗдҝЎжҒҜиһҚеҗҲж–№йқўд»ҚйңҖжҸҗеҚҮгҖӮжңӘжқҘеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮејәеҢ–дәәе·ҘжҷәиғҪдёҺеӨ§ж•°жҚ®жҠҖжңҜзҡ„з»“еҗҲпјҢжҸҗй«ҳи·Ҝеҫ„йў„жөӢзҡ„ж—¶ж•ҲжҖ§дёҺеҮҶзЎ®жҖ§пјҢеҪўжҲҗжӣҙеҠ жҷәиғҪеҢ–зҡ„йў„иӯҰдҪ“зі»гҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢең°ж–№ж”ҝеәңдёҺе…¬дј—д№Ӣй—ҙзҡ„дҝЎжҒҜдј йҖ’ж•ҲзҺҮд№ҹзӣҙжҺҘеҪұе“Қйў„жөӢжҲҗжһңзҡ„еә”з”Ёж•ҲжһңгҖӮиҙқзў§еҳүжңҹй—ҙйғЁеҲҶең°еҢәеҜ№йў„иӯҰдҝЎеҸ·зҗҶи§ЈдёҚе……еҲҶпјҢеҜјиҮҙйҳІеҫЎе“Қеә”延иҝҹгҖӮе®Ңе–„вҖңйў„жҠҘвҖ”еҸ‘еёғвҖ”е“Қеә”вҖқдёҖдҪ“еҢ–жңәеҲ¶пјҢжҳҜжҸҗеҚҮйҳІзҒҫж•Ҳжһңзҡ„е…ій”®зҺҜиҠӮгҖӮ

3гҖҒжІҝжө·ең°еҢәйҳІзҒҫеҮҸзҒҫеә”еҜ№з»ҸйӘҢ

иҙқзў§еҳүеҸ°йЈҺзҡ„еә”еҜ№иҝҮзЁӢеұ•зҺ°дәҶжІҝжө·ең°еҢәйҳІзҒҫдҪ“зі»зҡ„жҲҗзҶҹеәҰгҖӮе№ҝдёңгҖҒе№ҝиҘҝгҖҒжө·еҚ—зӯүең°еҸҠж—¶еҗҜеҠЁйҳІйЈҺеә”жҖҘе“Қеә”жңәеҲ¶пјҢз»„з»Үжё”иҲ№еӣһжёҜгҖҒеӯҰж ЎеҒңиҜҫгҖҒеҚұйҷ©еҢәеҹҹдәәе‘ҳиҪ¬з§»зӯүжҺӘж–ҪпјҢжңүж•ҲеҮҸе°‘дәҶдәәе‘ҳдјӨдәЎгҖӮеҗ„ең°еңЁдҝЎжҒҜе…ұдә«гҖҒзү©иө„еӮЁеӨҮе’Ңеә”жҖҘжҢҮжҢҘдёҠеҪўжҲҗдәҶиҫғдёәйЎәз•…зҡ„иҒ”еҠЁжңәеҲ¶гҖӮ

然иҖҢпјҢеңЁеә”жҖҘиҝҮзЁӢдёӯд»ҚжҡҙйңІеҮәйғЁеҲҶзҹӯжқҝпјҢеҰӮеҹәеұӮйҳІзҒҫеҠӣйҮҸдёҚи¶ігҖҒйғЁеҲҶеҶңжқ‘ең°еҢәдҝЎжҒҜдј йҖ’ж»һеҗҺгҖҒйҒҝйҷ©еңәжүҖжқЎд»¶жңүйҷҗзӯүгҖӮиҝҷдәӣй—®йўҳиҜҙжҳҺйҳІзҒҫеҮҸзҒҫд»ҚйңҖдёӢжІүеҲ°зӨҫеҢәеұӮйқўпјҢејәеҢ–еҹәеұӮйҳІеҫЎиғҪеҠӣдёҺзҫӨдј—иҮӘж•‘дә’ж•‘жҠҖиғҪеҹ№и®ӯгҖӮ

иҙқзў§еҳүиҝҳжҸҗйҶ’жҲ‘们пјҢйҳІзҒҫдёҚд»…жҳҜвҖңеә”жҖҘд№ӢдәӢвҖқпјҢжӣҙеә”иһҚе…ҘеҹҺеёӮй•ҝжңҹеҸ‘еұ•и§„еҲ’гҖӮйҖҡиҝҮе®Ңе–„жҺ’ж°ҙзі»з»ҹгҖҒжҸҗеҚҮе»әзӯ‘жҠ—йЈҺж ҮеҮҶгҖҒе»әи®ҫз»јеҗҲйҒҝйҷ©и®ҫж–ҪзӯүжҺӘж–ҪпјҢеҸҜд»Ҙд»Һж №жң¬дёҠжҸҗй«ҳеҹҺеёӮжҠөеҫЎеҸ°йЈҺзҒҫе®ізҡ„иғҪеҠӣгҖӮ

4гҖҒе…¬дј—еҸӮдёҺдёҺзӨҫдјҡжІ»зҗҶеҗҜзӨә

иҙқзў§еҳүеҸ°йЈҺжңҹй—ҙпјҢе…¬дј—дҝЎжҒҜиҺ·еҸ–жё йҒ“еӨҡе…ғеҢ–пјҢдҪҶдҝЎжҒҜиҫЁиҜҶиғҪеҠӣеҸӮе·®дёҚйҪҗпјҢйғЁеҲҶеұ…ж°‘еҜ№е®ҳж–№йў„иӯҰдҝЎеҸ·еҸҚеә”иҝҹзј“гҖӮжҸҗеҚҮе…¬дј—йҳІзҒҫж„ҸиҜҶе’Ңеә”еҜ№иғҪеҠӣпјҢжҳҜйҳІзҒҫдҪ“зі»дёӯдёҚеҸҜжҲ–зјәзҡ„дёҖзҺҜгҖӮеӯҰж ЎгҖҒзӨҫеҢәе’ҢеӘ’дҪ“еә”еңЁж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёӯеҠ ејәйҳІзҒҫзҹҘиҜҶжҷ®еҸҠпјҢеҪўжҲҗвҖңдәәдәәжҮӮйҳІзҒҫгҖҒдәәдәәдјҡйҒҝйҷ©вҖқзҡ„зӨҫдјҡж°ӣеӣҙгҖӮ

зӨҫдјҡз»„з»ҮдёҺеҝ—ж„ҝиҖ…еңЁиҙқзў§еҳүйҳІеҫЎе·ҘдҪңдёӯеҸ‘жҢҘдәҶз§ҜжһҒдҪңз”ЁгҖӮеҝ—ж„ҝеӣўйҳҹеҚҸеҠ©з–Ҹж•ЈзҫӨдј—гҖҒеҲҶеҸ‘зү©иө„гҖҒејҖеұ•еҝғзҗҶз–ҸеҜјпјҢжҲҗдёәе®ҳж–№еә”жҖҘдҪ“зі»зҡ„йҮҚиҰҒиЎҘе……гҖӮиҝҷз§ҚеӨҡе…ғеҸӮдёҺжЁЎејҸеҖјеҫ—жҺЁе№ҝпјҢеҸҜиҝӣдёҖжӯҘе»әз«Ӣж”ҝеәңдё»еҜјгҖҒзӨҫдјҡеҚҸеҗҢгҖҒе…¬дј—еҸӮдёҺзҡ„з»јеҗҲйҳІзҒҫж јеұҖгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢзӨҫдәӨеӘ’дҪ“зҡ„дҪңз”ЁдёҚе®№еҝҪи§ҶгҖӮиҙқзў§еҳүжңҹй—ҙпјҢдёҚе°‘ең°ж–№йҖҡиҝҮзҹӯи§Ҷйў‘е№іеҸ°гҖҒж”ҝеҠЎеҫ®еҚҡзӯүжё йҒ“е®һж—¶еҸ‘еёғйҳІзҒҫдҝЎжҒҜпјҢжһҒеӨ§жҸҗй«ҳдәҶйў„иӯҰдј ж’ӯж•ҲзҺҮгҖӮжңӘжқҘеә”еңЁдҝқйҡңдҝЎжҒҜзңҹе®һжҖ§зҡ„еүҚжҸҗдёӢпјҢдјҳеҢ–ж•°еӯ—еҢ–дј ж’ӯжңәеҲ¶пјҢжҸҗеҚҮе…¬дј—еә”жҖҘе“Қеә”зҡ„йҖҹеәҰдёҺеҮҶзЎ®жҖ§гҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

иҙқзў§еҳүеҸ°йЈҺзҡ„и·Ҝеҫ„еҸҳеҢ–жҸӯзӨәдәҶиҮӘ然зҒҫе®ізҡ„дёҚзЎ®е®ҡжҖ§дёҺеӨҚжқӮжҖ§пјҢд№ҹдҝғдҪҝжІҝжө·ең°еҢәеңЁйҳІзҒҫеҮҸзҒҫе·ҘдҪңдёӯдёҚж–ӯеҲӣж–°дёҺе®Ңе–„гҖӮд»Һж°”иұЎзӣ‘жөӢеҲ°еә”жҖҘжҢҮжҢҘпјҢд»ҺеҹҺеёӮ规еҲ’еҲ°е…¬дј—ж•ҷиӮІпјҢйҳІзҒҫдҪ“зі»зҡ„жҜҸдёҖдёӘзҺҜиҠӮйғҪеңЁиҝҷеңәиҖғйӘҢдёӯеҫ—еҲ°жЈҖйӘҢдёҺжҸҗеҚҮгҖӮиҙқзў§еҳүдёҚд»…жҳҜдёҖеңәиҮӘ然дәӢ件пјҢжӣҙжҳҜдёҖйқўй•ңеӯҗпјҢеҸҚжҳ еҮәжҲ‘еӣҪйҳІзҒҫдҪ“зі»зҡ„зҺ°зҠ¶дёҺиҝӣжӯҘж–№еҗ‘гҖӮ

жңӘжқҘпјҢйқўеҜ№ж—ҘзӣҠйў‘з№Ғзҡ„жһҒз«Ҝж°”еҖҷдәӢ件пјҢжІҝжө·ең°еҢәеҝ…须继з»ӯејәеҢ–科еӯҰйў„жҠҘгҖҒе®Ңе–„еә”жҖҘжңәеҲ¶гҖҒеўһејәзӨҫдјҡйҹ§жҖ§дёҺе…¬дј—еҸӮдёҺгҖӮеҸӘжңүеҪўжҲҗж”ҝеәңгҖҒзӨҫдјҡгҖҒдёӘдәәдёүдҪҚдёҖдҪ“зҡ„з»јеҗҲйҳІеҫЎдҪ“зі»пјҢжүҚиғҪеңЁеҸ°йЈҺзӯүиҮӘ然зҒҫе®ійқўеүҚпјҢжңҖеӨ§йҷҗеәҰең°йҷҚдҪҺжҚҹеӨұпјҢе®һзҺ°дәәдёҺиҮӘ然зҡ„е’Ңи°җе…ұз”ҹгҖӮ

leyu,leyu.乐鱼,leyu官网,leyu.com,乐鱼电竞,leyu电竞,乐鱼电竞平台,leyu电竞平台官网